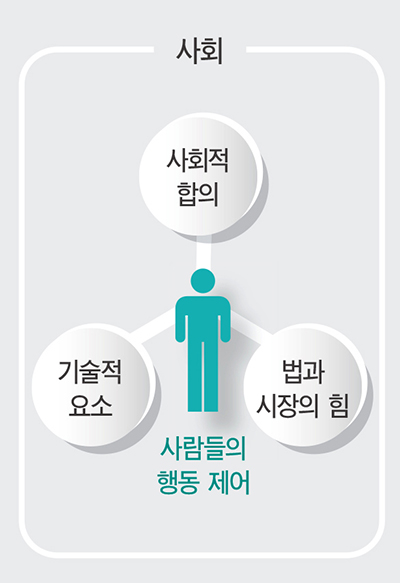

먼저, 사회적 합의와 계도를 통해 한 사회는 사람들의 행동을 제어할 수 있다. 금연캠페인이 적절한 예인 듯 하다. 흡연의 해악을 널리 알리고, 최소한 공공장소에서는 흡연을 삼가 해야 한다는 사회적 합의를 통해 담배연기를 줄일 수 있다. 이러한 합의나 계도와 더불어 등장하는 것이 바로 기술(technology)을 통한 행동의 제어이다. 예를 들어 사람들이 도서관에서 책을 보다가 자꾸 도서관 책을 몰래 들고 나가는 일이 빈번히 발생한다고 하자. 사람들의 이런 행동을 기술의 힘을 빌어 조절할 수 있는데, 그건 도서관 출구를 하나로 만들고 거기에 무인 검색대를 설치하는 것이다. 사실, 사람의 행동을 제어하는 가장 오래된 힘은 법과 처벌이다. 소매치기를 막기 위해 모든 지갑에 위치추적기를 달 수는 없다. 남의 물건에 손을 대면 안 된다는 사회적 합의로만 이런 범죄행위를 제어할 수도 없다. 이 때 등장하는 것이 바로 법과 처벌이다.

한편, 시장(market)을 통해 사람의 행동을 제어할 수도 있다. 물건의 가격을 높이거나 내림으로써 소비행위에 변화를 주는 경우가 이에 해당한다. 사회적 합의, 기술적 요소들과 법과 시장의 힘 - 이상의 것들을 이용하여 사회는 사람들의 행동을 제어하며, 바로 이런 방식을 통해 사회는 뉴미디어 공간에서 뛰어 노는 사람들에게 올바르고 안전한 동선을 확보해줄 수 있다.

이 가운데 어떤 요소들을 우선적으로 선택하는가의 문제는 주로 사회적 비용과 효율, 그 사회의 성숙도와 지배적 가치관에 의해 결정된다. 당연한 이야기지만, 지혜롭고 건강한 사회는 이상 네 가지 요소들의 힘을 골고루 이용한다. 일단 때려 잡고 보자는 식으로 무조건 법과 처벌의 힘만을 사용하는 것은 그 사회의 미성숙을 반증한다. 그러고 보니 뉴미디어의 ‘본모습’이란 없는 것이나 다름없다. 그 본모습은 위에서 말한 요소를 통해 끊임없이 변화하며, 바로 그 요소들을 통해 사람들은 뉴미디어 상의 특정의 길을 특정의 모습으로, 특정의 박자와 몸짓으로 걸어가도록 제어된다.

1999년 서울대교구 사제로 서품됐으며 미국 위스콘신-메디슨대학교에서 ‘매스컴과 종교의 관계 연구’로 신문방송학 박사 학위를 취득했다.